【砥砺2024】科技创新为新质生产力“蓄势赋能”

星霜荏苒,居诸不息。2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是国家实施新一轮国企改革深化提升行动的攻坚之年。公司科技工作作在集团的正确指引和公司的坚强领导下,牢牢把握推动高质量发展、加快发展新质生产力这条工作主线,践行创新驱动发展战略,进一步深化机制体制改革,强化关键核心技术攻关、创新平台建设、高价值专利培育等工作,推动创新链、产业链、资金链和人才链深度融合,关键技术攻关连续突破,优秀科研成果竞相涌现,激活高质量发展新“引擎”,谱写了矢志创新勇担当、笃行不怠助发展的奋斗华章。

强化科技顶层谋划,锚定发展方向

党的二十大着重指出,科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,要完善科技创新体系,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。近日召开的中央经济工作会议进一步明确科技创新对新质生产力发展的引领作用,凸显其作为经济高质量发展关键引擎的重要性。

举一纲而万目张,解一卷而众篇明。在年初工作会议上,公司党委书记、董事长李峥指出:“要加快打造战略型科技力量,坚持以科技创新推动产业创新,以前沿技术催生新产业、模式、新动能,发展新质生产力。”公司副总经理、总工程师、技术中心主任赵云飞也多次强调:“要大力推动科技创新与数字化转型,以国家战略需求和产业升级需要为导向,服务企业经济发展主战场,开展科技创新顶层规划,聚焦基础性、紧迫性、前沿性、颠覆性技术研究,精准把握科技创新工作方向。”

方向既定,靶向发力。公司深入剖析重大发展战略需求,持续加强科技创新工作顶层谋划,聚焦水利水电工程、铁路和城市轨道交通工程、水资源与水环境治理工程等十大重点业务技术发展方向,梳理“机制创新、技术攻关、平台建设、人才培养”等方面战略落地的方向和举措,不断深化新时代发展战略各阶段的发展目标与路径,科技创新与企业高质量发展同频共振。

夯实科技创新平台体系建设,提升支撑效能

纵深推进企业技术中心建设,筑牢创新根基。公司积极落实集团公司建立1+N+N科技研发平台组织架构战略,归集优势资源支撑创新发展。2024年以来公司进一步纵深推进企业技术中心建设,全面梳理和完善了三级技术管理体系,明确了创新平台的定位,深化总部技术中心改革,优化了技术中心体系结构,着力打造强健的分公司技术中台,支撑一线项目的技术工作。深入推进专业技术中心建设,深入建设“水利水电、智能装备、抽水蓄能工程、数字技术”等11个专业研究中心,各专业技术中心各具特色、互为补充、相互促进、协同发展,实现“水、能、砂、城、数”业务全覆盖,从组织结构上强化了公司立足全局的创新谋划和组织能力。

强化院士(专家)工作站建设,打造高质量发展“智力引擎”。公司以院士(专家)工作站研发平台为依托,紧密结合发展战略,借助重大工程项目建设,实施“高端引智聚才”工程,推动科技自立自强。2024年以来,公司与马洪琪、胡亚安院士团队以及四川大学、武汉大学、重庆大学等教授专家团队联合开展了《高原寒冷地区300米级土石坝智能化施工关键技术研究与应用》《大型水电站地下厂房智能建造关键技术研究》《25000t级特大型垂直升船机设计及施工关键技术研究》《川渝地区航电枢纽生态高效建设关键技术与应用》等科研课题的攻关工作,研究成果解决了在建工程重大技术难题,在攻克行业的前瞻性关键核心技术问题上实现重大突破,引领和带动行业发展。

截止到目前,公司已经布局搭建了“1(技术中心)+1(院士专家工作站)+11(专业工程技术研究中心)”的科技创新平台、研发体系,推动重点领域、项目、资金、人才计划配置,构建了一体化科技队伍,促进了各类创新要素加速集聚,平台支撑效能显著提升,有力赋能业务发展。

聚焦高水平科技自立自强,加快关键技术突破

优化核心业务创新布局,攻克关键核心技术。中央经济工作会议提出,“要加强基础研究和关键核心技术攻关,超前布局重大科技项目,开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动。”2024年,公司技术中心多措并举开展科技项目立项策划,依托重大工程建设,围绕产业链策划创新链,通过创新链支撑产业链,积极布局培育发展新质生产力,持续推动产业链发展,培育经济新增长点。全年新立项科技项目达161项,公司级科研项目占33项,广涉水利水电、新能源、水资源与水环境治理、施工装备智能化等多元领域,其中《碾压混凝土重力坝全过程智能建造关键技术研究》等4项科研项目被列为公司重大专项;《复杂地质超深竖井全断面扩孔掘进机SBE安全高效施工关键技术》等10项科研项目被确定为公司重点项目;《抽水蓄能电站工程测量关键技术及研究》等19项科研项目则被认定为公司一般科研项目。对智能钢筋台车、焊机机器人、TBM掘进技术于抽蓄项目应用等重点项目,依定期评估精准把控项目进程与技术指标达成度,依资源灵活调配高效化解难题,全面提升项目科技创新水准与成果实用效能,有力夯实技术创新根基。

主动承担重大科技创新业务,统筹推进关键核心技术攻坚。2024年,公司坚持着眼长远,把握行业及相关领域科技发展趋势,申报了中国施工企业管理协会重点研发项目、重庆市技术创新与应用发展重点专项、集团公司科技项目等省部级项目,其中《液化空气储能非补燃破岩关键技术研发与应用》获得了2024年度重庆市技术创新与应用发展重点专项,《大型水电站地下厂房智能建造关键技术研究》《大型铁路梁场规划建设及预制一体化智能建造关键技术研究》被批准为中国施工企业管理协会“重点研发项目”《大型铁路梁场规划建设及预制一体化智能建造关键技术研究》通过了集团科技项目重点项目,公司省部级立项取得突破。

立足整体优势,推动核心研发项目持续突破。2024年,公司多项重大科技项目通过了专家鉴定(评价),其中《川渝地区航电枢纽生态高效建设关键技术与应用》《智能高效抽水蓄能TBM施工装备研制》等5项科技成果达到了国际领先水平;《中东特大型综合港工程突堤码头施工关键技术》科技成果达到了国际先进水平,不断巩固了传统业务领域核心技术领先优势,在部分战略性新兴业务领域实现了多方面的突破,逐步打造了新业务领域技术比较优势。

搭建平台打造人才队伍,激发人才创新活力

创新之道,唯在得人。创新驱动,实质上是人才驱动,人才是新质生产力与科技创新的核心要素和关键资源。长期以来,公司坚持在创新实践中发现和培养人才,把加强科技人才队伍建设摆在突出位置,不断深化人才发展机制体制改革,厚植科技人才成长沃土,促进了科技创新人才特别是青年人才的脱颖而出。

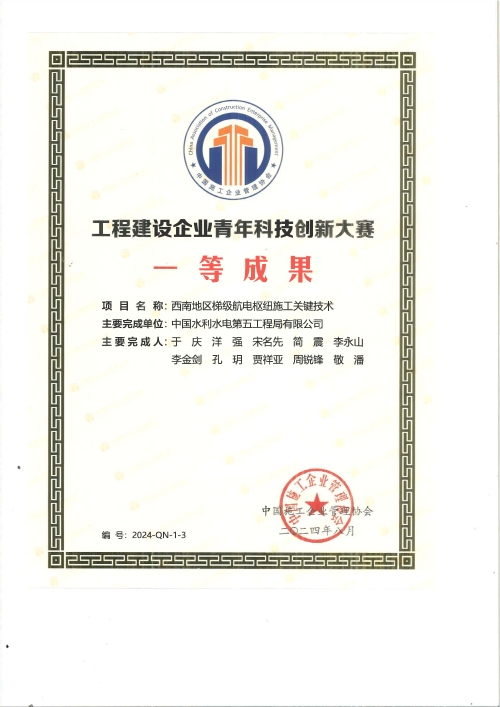

加强自主培养,打造科技人才“强磁场”。一是积极落实科技人才培养战略部署,遵循科研活动规律和人才成长规律,建立和完善青年科技人才评价机制。2024年,公司推荐的科技工作者谭小军获得集团公司科技创新先进个人,刘丽获得集团公司科技创新先进工作者;评选出罗臣等七名公司优秀科技人员;李爱家等十八名公司优秀工程技术人员;刘江等五名公司优秀科技工作者,进一步鼓励了广大科技人员创新热情。二是贯彻青年人才培育战略,为青年才俊搭建广阔舞台,支持青年人才“挑大梁”“当主角”。力荐张振、李乾刚、李永山竞逐中国大坝工程学会青年创新奖,组织13个青年项目参加首届工程建设企业青年科技创新大赛。借高端赛事锤炼青年人才创新思维与实践能力,培育创新骨干梯队,为企业科技发展注入持久动力与创新活力。三是加强专家队伍、技术带头人建设,拓展公司专家的成长通道,争取高层次专家、人才计划的申报,扩大公司专家的行业影响力;推进专家库建设,完善专家库平台,推进内外部专家资源入库,打造系统全面的专业技术资源队伍。

强化引智聚才,构筑高层次人才培养“加速器”。公司依托院士(专家)工作站研发平台,紧密结合发展战略,以重大工程项目建设为纽带,聚焦关键技术问题,实施“高端引智聚才”工程,助力公司实现科技自立自强的创新路径。公司院士(专家)工作站实行“以研发团队为基础、以重大项目研发为核心、产学研用相结合”的模式,坚持内培与外引相结合,努力打造高层次创新人才培养的“加速器”,构筑人才创新高地。2024年公司新添王生瓒、杨晓诚等9名中国电力建设企业协会专业专家名单,新添王文学、陈鸿翔等6名四川省专家库专家;新添兰昌志、张正勇等11名中国施工企业管理协会科技专家。专家团队持续壮大,将在提升企业技术决策、难题攻克、技术创新、行业引领能力等方面发挥关键作用。

践行国家知识产权战略,统筹重大项目知识产权规划

2024年,公司以全面建设国家知识产权示范企业为契机,践行知识产权强企战略,充分发挥知识产权在创新驱动发展中的重要支撑作用,不断加快开展重点发展领域专利布局、专利导航、高价值专利产出,实现专利创造和产业发展紧密结合,以知识产权赋能新质生产力,推动科技创新和产业创新融合发展。

坚持创新管理与知识产权的深度融合,启动创新与知识产权管理能力分级评价。2024年公司深入贯彻落实《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》有关要求,启动创新与知识产权管理能力分级评价,对标世界先进企业管理模式,进一步提升知识产权创造、运用、保护、管理质量,提高创新成果价值和落地转化效率,致力实现知识产权战略、创新战略和企业发展战略的有机融合。

加强知识产权战略研究,引领关键核心技术跨越发展。对引领公司发展的关键核心技术开展横向专利战略研究,依托《抽水蓄能地下工程高效掘进装备研制和施工关键技术》《大断面有压过流隧洞开挖衬砌同步跟进机械化施工技术研究》《土石坝智能建造成套装备研发与检测技术研究》《复合地层大直径长距离输水隧洞顶管关键施工技术研究》重大科技攻关项目开展专利导航规划布局,落实知识产权与重大科技攻关项目“同论证、同立项、同实施、同验收”的指导思想,推进重大技术成果知识产权化,以知识产权赋能新质生产力,推动科技创新和产业创新融合发展,创造了良好的经济效益和社会效益。全年申请专利 293 项(发明专利 127 项),获得国家专利252项,计算机软件著作权66项,其中发明专利37项,专利“存量”化为创新“增量”,激活创新原动力。

聚焦重大发展需求,推进高价值专利创造。2024年,公司在四川省高价值专利育成中心第一阶段取得的成果上,紧密围绕特大型、大型水利水电工程,瞄准未来水电科学技术发展制高点,依托重大科技项目大力开展高价值专利导航、布局和培育,构建水电站智慧建造高价值专利池,着力在水电站智慧建造关键技术研发和专利开发上取得新突破,进一步推动水电站智慧建造引领未来。多项专利技术获得了不同级别的奖项,其中《一种振动碾自动操作系统及其使用方法》获得了第二十五届中国专利奖优秀奖,《一种推土机自动控制系统及控制方法》《一种高土坝不均匀砾石土料掺混方法、系统及筛分方法》等17项获得了工程建设行业高推广价值专利大赛奖、电力建设高价值专利培育大赛奖。12月公司成功获批四川省“高价值专利育成中心建设项目(二期),获得四川省省级财政知识产权专项资金资助,在2024年四川省高价值专利育成中心类项目中全省共有11家单位上榜,建筑施工企业仅有公司1家。

强化科技创新引领,推动科技成果蓬勃涌现

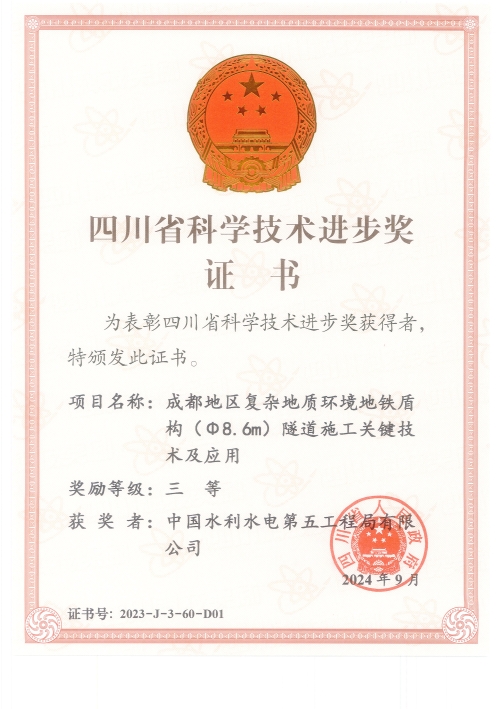

加强科技成果培育,提升科技奖项质量。近年来,以重大项目和高水平科研成果为抓手,构建起涵盖技术研发、方法创新、引领示范、人才培养以及成果推广应用的全过程创新链,形成了以市场为导向、产学研用相结合且整合上下游的协同创新体系,科技创新能力与水平持续攀升,科技成果的整合与提炼效能显著增强,催生了一系列重大科技成果。2024年公司共计获得了四川省、湖北省、中国电机工程学会等省部级奖项21项,获得电建集团公司科技奖6项,其中特等奖、一等奖9项,《深厚覆盖层高混凝土面板砂砾石堆石坝智能建设技术及应用》《世界最高心墙堆石坝施工关键技术》等多项成果获得了行业内的最高奖,促进了行业科技进步,引领行业发展潮流。

加强工法体系建设,推动“四新”技术应用。积极开展施工工法开发和施工技术的建设工作,加快先进技术、方法及工艺在公司内的广泛应用。开展了2个批次企业级工法的评审,共评选出108项企业工法;共计获得了四川省、河南省、河北省、中国电力建设企业协会、中国水利工程协会、电建集团公司等省部级工法155项。

营造“双创”浓厚氛围,激发群众性创新活力。2024年公司公司在各类创新大赛中成绩斐然,获得获得了工程建设行业微创新大赛30项,工程建设企业数字化、工业化、绿色低碳施工工法大赛30项,集团公司群众创新创效成果2项,四川省职工创新大赛奖1项,中国职工技术协会职工技术创新成果5项,有效激发广大员工立足岗位、创新创效的热情和积极性,营造了良好的企业基层创新氛围,为公司全方位高质量发展聚力赋能。

畅通成果转化渠道,加速科技成果落地。2024年公司持续完善成果管理制度,畅通成果应用渠道。坚持做好公司内部科技成果的宣传、推广,建成了“五局知识库”等共享交流平台;强化“水能砂城数”业务下的科技创新成果系统梳理,积极向集团和各转化平台选送推介有价值的成果。完善主业技术体系框架下的成果管理制度,以“用”为出发点和落脚点,把创新成果推广转化率、实际产生的效益作为考核的重要指标,推动科技成果的快速复制移植形成生产力,提高科技贡献率,实现科技创新与公司生产经营活动有机结合,加速打通科技成果转化的“最初一公里”和“最后一公里”,《富水卵石及泥岩地层大直径盾构隧道安全高效建造成套技术》《深厚覆盖层高混凝土面板砂砾石堆石坝智能建设技术及应用》等多项重大科技成果推广应用成效显著。

征程万里风正劲,重任千钧再出发。2025年是深化改革的关键之年,是“十四五”规划实施收官之年,也是“十五五”谋篇布局之年。未来,公司将紧密结合集团公司以及公司“十四五”科技创新规划,深入领会党的二十大和二十届三中全会精神,持续深化落实集团公司关于企业科技创新工作部署要求,在公司发展战略的引导下和公司党委的坚强领导下,充分发挥科技创新在支撑引领公司发展中的突出作用,建立健全技术创新体系,集聚各种创新要素,强力组织创新攻关,推动全产业链价值提升,开拓重要战略新兴领域,持续提升公司自主创新能力和核心竞争力,打造未来发展新优势,为加快推动公司战略转型、实现高质量发展作出新的更大贡献!

| 【打印】 【关闭】 |