涡轮织就青山卷,巴拉点亮绿电章

——写在巴拉水电站首台机组并网发电之际

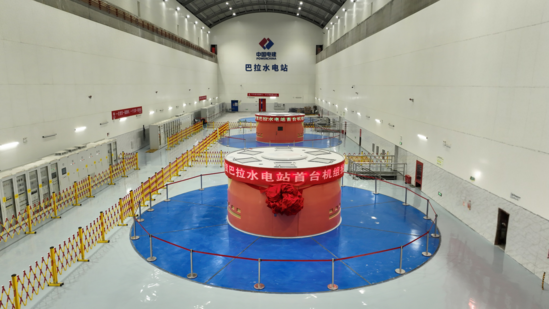

川西峡谷的风裹挟着雪水气息,在2025年6月30日这一天,为足木足河两岸的山峦镀上了一层银亮的光泽。当巴拉水电站首台机组的涡轮在地下厂房缓缓转动,第一缕电流如灵蛇般窜入电网时,这片被雪山环抱的土地,正悄然上演着一场关于自然能量与人类智慧的盛大交响。这座承载着"双碳"使命的绿色工程,不仅是钢铁与混凝土的堆砌,更是一群筑梦者用汗水与智慧在峡谷间写下的抒情长诗。

峡谷筑坝:与时间和群山的约定

足木足河如一条碧玉腰带,在川西高原切割出深邃的峡谷。140米高的巴拉大坝如一位沉默的巨人,横亘在河道之上,1.338亿立方米的库容像大地的酒窝,盛满了雪山融水与四季雨水。74.6万千瓦的装机容量,是镌刻在峡谷间的能量密码,而每年25.53亿千瓦时的绿色电能,足以点亮数百万户家庭的灯火,更意味着每年116万吨标准煤的节省、300万吨二氧化碳的减排——这组数字背后,是建设者们对青山绿水的无声承诺。

工程启动那天,建设者们在岩壁上立下“保质量、抢工期、守安全”的木牌。但横亘在面前的,是地质断层如蛛网般密布的山体,是雨季突如其来的泥石流,是冬季零下二十度的刺骨寒风。他们把施工图纸摊在工棚里,用红笔将每个节点拆解成“天计划”:今天安装多少设备,明天焊接哪些“关节”,责任像钉子一样,钉在每个施工队长的记事本上。当清晨的第一缕阳光掠过坝顶,工地上早已响起螺栓碰撞的脆响,那是建设者们与时间赛跑的晨曲。

钢构生花:智能与匠心的碰撞

在地下厂房的穹顶下,一场关于技术创新的戏剧正在上演:

会呼吸的智能车间:定转子组装区的电动伸缩顶棚像巨大的荷叶,能随天气自动开合。传统工棚需要反复拆除重建,而这里的折叠门系统轻轻一按,就能为吊装作业搭起安全屏障。工人们笑称这是“变形金刚车间”,它让定转子组装的工期缩短了整整25%,原本需要两个月的活儿,现在四十天就能收官儿。

积木式的脚手架:告别了火花四溅的型钢焊接,成品盘扣脚手架像儿童玩具般灵活拼接。老焊工王师傅曾感慨:“以前搭个平台要三天,现在一天半就搞定,腰也不用弯得像弓了。”这种工艺不仅让施工准备周期大幅压缩,更省下了不少钢材成本,工地上的废料堆都比预想中少了一半。

空中飞舞的电缆车:当高空作业车如巨鸟般载着电缆在厂房穿梭时,工人们终于告别了“搭脚手架如建金字塔”的日子。以前需要二十人忙活一周的电缆敷设,现在五个人三天就能完成,安全绳再也不用在密密麻麻的钢架间绕来绕去——技术创新,原来真的能让高空作业变得像平地走路一样安心。

电脑里的三维魔术:BIM技术让工程师们拥有了“透视眼”。在电脑屏幕上,机电管线像彩色的血管般清晰排布,碰撞检测功能提前发现了数十处设计冲突。施工队长小李记得,有次模型显示水管与电缆桥架会“打架”,提前调整后,现场愣是没出现一次返工,墙面的管线排布整齐得像用尺子量过。

会“播种”的云车:调压井门槽施工时,那台被称为“云车”的设备成了明星。它像播种一样,把埋件直接“种”进一期浇筑的混凝土里,省去了二期施工的繁琐流程。更神奇的是,工人们提前把闸门藏在了门楣下方的门槽里,这套“魔术”下来,尾水调压室的施工竟硬生生抢回了60天工期——时间,原来真的能被“省”出来。

安全织网:从细节到星辰的守护

在巴拉工地,安全帽下藏着一片星河。项目部把“安全”二字拆成了无数个细节:

143项隐患像路边的野果,被安全员小郑一个个摘进整改台账。他的手机里存着几百张现场照片,哪处护栏松动了,哪根电缆破皮了,都像备忘录一样清晰。“隐患就像藏在草里的蛇,不及时发现就要咬人。”他常常对新进场的工人们说。

46项制度像经纬线,织成了安全防护网。从高空作业到焊接动火,每项操作都有“说明书”。营地门口的公告栏里,每周都会更新“安全红黑榜”,上榜的人既有奖励也有惩罚,比高考排名还受关注。“一岗一清单”是每个工人的“安全字典”。机械安装班的老张能背出二十多条岗位职责,从作业前的警戒布置到下班后的设备检查,每条都写着“老张专属”的注意事项。“这不是束缚,是护身符。”他常拍着清单说。

2025年的安全生产月恰逢暴雨季。连续30天,白天建设者们穿着工作服在厂房里冒汗,晚上就挤在工棚里烘干衣服。技术负责人老王错过了儿子的生日,却没错过任何一次设备安装的关键节点;焊工小刘的脸上被焊光烤出了水泡,却笑着说“这是勋章”。当首台机组调试那晚,所有人都守在厂房里,直到涡轮平稳运转的声音传来,才发现窗外的雨不知何时停了,峡谷里的星星正一颗颗亮起来。

匠心刻度:毫米间的山水诗

在机组安装的核心区域,精度控制到了近乎苛刻的程度:

机组轴线调整像在给涡轮“正骨”。工程师们拿着精密仪器,在毫米间寻找完美。1号机组的盘车轴线摆度测出来是0.06毫米,相当于一根头发丝的粗细——要知道,厂家标准是0.25毫米,这意味着机组运转时的震动会比预想中轻柔得多。老专家看着数据感叹:“这精度,够写进教科书了。”

高强钢焊接是场与潮湿的较量。地下厂房的湿气像无形的对手,总让焊缝容易出现气孔。项目组想出了“双控法”:一边用电加热保温盖板给钢材“取暖”,一边用湿度计盯着环境变化。在2号机蜗壳420米长的HD610CF高强钢焊缝施工中,一次探伤合格率达到了99.98%——也就是说,420米长的焊缝里,可能只有几毫米需要微调。焊工班长老李指着焊缝说:“这跟银子一样亮,是我们的脸面。”

工期的背后,是无数个平凡的坚守。焊工在工地过了三个生日,每次都是用焊条当蜡烛;资料员小王把所有图纸编号整理得像图书馆藏书,无论谁进行查阅,他都严格按照制度进行登记要求及时归档。当首台机组发电的消息传来,他们站在坝顶上,看着电流汇入云端,突然觉得那些被汗水浸透的日夜,都成了峡谷里最美的风景。

绿电奔流:从雪山到未来的邀约

首台机组并网那天,电流如银练般穿越峡谷。这不是简单的能量传输,而是一场自然与科技的对话:雪山融水推动涡轮旋转,将千万年的奔流转化为城市的灯火;高压线缆在山间架起彩虹,把清洁能源送往每个需要光明的角落。每年116万吨标准煤的节省,相当于种下了数百万棵树;300万吨二氧化碳的减排,让天空的蓝色更加纯粹。

站在坝顶远眺,后续机组的建设仍在如火如荼。未来,这里将成为一座“会发电的青山”:春有野花绕着电缆塔盛开,夏有瀑布与厂房的轰鸣和鸣,秋有红叶为钢构染上暖色调,冬有白雪覆坝顶如诗如画。而那些建设者们,早已把自己的名字刻进了工程的年轮里——他们是让涡轮成为山水乐器的乐师,是让绿电成为时代诗行的作者。

当暮色降临,厂房里的涡轮仍在不知疲倦地转动,将足木足河的呢喃转化为电流的私语。这是巴拉送给世界的礼物:一份关于绿色能源的承诺,一曲人与自然和谐共生的长歌,以及一段由钢铁、汗水与智慧共同书写的,关于未来的邀约。

咏巴拉水电站首台机组顺利投产

匠手调千械,精工铸万钧。

涡轮旋日月,线缆贯星辰。

毫厘穷至理,严检护灵身。

雪域鸣金钥,光明自此伸。

| 【打印】 【关闭】 |