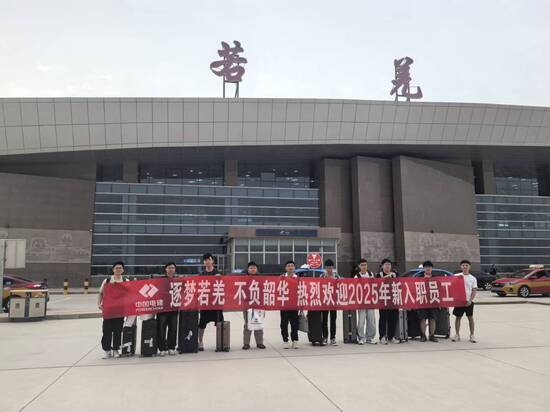

军魂铸成戈壁情—夏杨凡的“新战场“答卷

在2025年水电五局新员工培训营的队伍里,夏杨凡的身影格外引人注目。这位2000年7月2日出生于湖南常德的年轻人,有着一副宽厚结实的肩膀和一张透着朴实憨厚的脸庞。他方正的下颌线透着一股子坚毅,微微上扬的嘴角总带着温和的笑意,但那双专注的眼睛里,却沉淀着超越年龄的沉稳,仿佛能安定人心。这份独特的气质,源自他两年陆军生涯的淬炼。

入职培训:军魂烙印,无声引领

团队建设训练是为期数天的入职培训的重头戏。营地设在教育基地的体育馆,物资、饮水、活动标牌需要人员搬运、布置。七月的骄阳炙烤着大地,而夏杨凡却像一台不知疲倦的“人形运输车”。

他宽厚的脊背一次次弯下,扛起整箱沉重的瓶装水,或是抱起摞得高高的活动标牌。他的衣服被汗水浸透,紧贴在身上,勾勒出结实有力的线条。他步伐稳健,一趟又一趟的默默穿行在四处,黝黑的脸上汗珠滚落,神情却始终专注平静。当有人劝他歇会儿时,他总是憨厚地咧嘴一笑:“这点分量比起部队负重拉练差远了,你们累了歇歇,我来就行。”那朴实的话语和持续劳作的身影,无声地传递着力量,成为最令人心安的风景。

夏杨凡这份担当在“团队协作挑战”项目中绽放出了更动人的光彩。其中一项关键任务,是要求各组用方块,在限定时间内搭建一座稳固的“高塔”,方块按顺序最终会呈现“五局焕新,共赴山河”八个大字。笔者于闲暇时特意观察了夏杨凡所在的小组,不出所料他接过了指挥大旗。“基础要稳,像叠被子一样找平!”他声音沉稳,目光如炬,迅速扫视场地和方块。他的指令简洁清晰,如同在部队下达口令。在他的沉着指挥和精准操作下,方块被稳稳地、如同军营“豆腐块”般地叠放,赢得了满场喝彩。在随后的扔飞盘环节中,他精准如投弹般的飞盘抛掷和冷静的临场调度,再次让团队获得了不俗的成绩。

他无需豪言壮语,行动本身就是最响亮的宣言。

“新哨位”:从边关钢枪到戈壁蓝图

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。我将向下扎根,向上生长,和公司、领导、同事共赴祖国的山河!”这是夏杨凡在三公司的第一次自我介绍。

项目分配在即,一种对未知的忐忑在新员工中悄然弥漫。夏杨凡却做出了一个令所有人意外的决定——他主动找到人力资源部的老师,郑重地递上了一份特殊的“请战书”:“恳请公司优先考虑,把我分配到新疆或西藏项目,条件越艰苦的地方越好。”

面对我充满困惑的询问:“老夏,你怎么主动往最苦的地方钻?”他目光灼灼,声音带着沉甸甸的分量:“当兵时,听老班长讲过太多戍边的故事。高原缺氧刺骨寒,但总得有人站岗,国土一寸不能少。现在脱了军装,学成了本事,可这肩上的担子没变——祖国哪里搞建设,需要人扎根出力,哪里就是我该去的‘新哨位’。新疆、西藏,地方是苦,可干的事大。能为边疆发展、为咱们国家实实在在地添块砖、加片瓦,这是部队烙在我骨子里的念想:哪儿最需要,就奔哪儿去,扛起来!”

他顿了顿,语气坚定如磐石:“这也是种追随。跟着那些几十年如一日守在边疆、默默奉献的前辈们的脚印走。我得用这双脚板、这双手,踏踏实实干出个样,证明咱退伍兵,担得起这份责任,一步一步,靠近那些值得仰望的精神灯塔。”

夏杨凡的话语,如同戈壁滩上倔强刺破黄沙的骆驼刺,深深扎进我的心底。那份唯有军人方能熔铸于骨血的忠诚与行动自觉,在他身上熠熠生辉。他眼中的“新战场”,不再是国境线上的界碑岗哨,而是未来图纸上精准的坐标点,是混凝土搅拌浇筑的轰鸣交响,是亘古荒漠中即将拔地而起、为大地输送澎湃动力的能源心脏。这份选择,是对军旅情怀最滚烫的延续,是将个人价值与国家脉搏紧紧相连的自觉担当,更是一个新时代青年用最坚实的脚步,在“生命禁区”书写关于坚守、奉献与使命的无声而铿锵的答卷。

何其有幸,能和夏杨凡这样的战友同行!能在新时代和五局同行!

| 【打印】 【关闭】 |