“江源三十二号”出征记:547米低瓦斯隧道的攻坚之路

11月18日上午6点整,晨光还未初现,市域(郊)铁路成眉线工程秦皇寺站的施工现场却早已是一片繁忙。

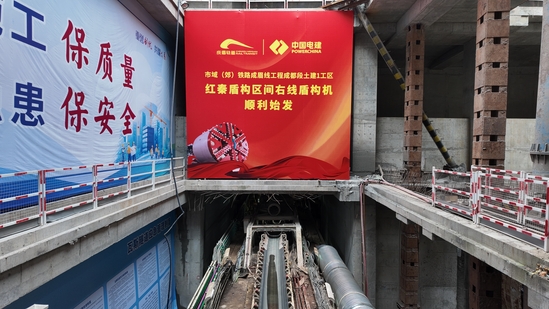

在始发井内,一台红白相间的钢铁巨龙正在静静等待它的新征程。随着总指挥一声令下,“江源三十二号”盾构机的刀盘缓缓转动,低沉有力的轰鸣声瞬间响彻整个工地——红莲站至秦皇寺站区间右线隧道掘进任务正式启动。

“这不仅是一次普通的始发,更是对我们技术实力和管理水平的全面检验。”现场负责人杜泽东站在始发井边,目光坚定。

在这个初冬的清晨,“江源三十二号”的刀盘缓缓切入岩层,标志着这场为期四个月的攻坚战役正式打响。每一个参与其中的建设者都深知,前方的547米不仅是一段隧道,更是一段充满挑战的征程,需要他们用智慧和汗水去征服。

问西东、决鲲鹏——盾构征程中管理与技术突破

秦皇寺站工地的每日7点半早班会上,已达不惑之年的现场负责人杜泽东指着投影屏上的施工图纸,目光扫过在场的每一位班组长:“关于今天的吊装作业,我想问问各位,如何在保证安全的前提下,让这台500吨的吊车在十二小时内完成三个关键部件的转运?”他的问题如同在错综复杂的迷宫中寻找最优路径,这正是他管理哲学的日常实践。

老杜的早班会总是以提问开始。这位从一线施工员成长起来的盾构专家,深谙“管理就是要像问路一样,既要清楚目标在哪里,更要明白如何到达”的道理。

因施工需要,“江源三十二号”盾构机在完成煎茶车辆段出入段线(入线区间)掘进任务后,经过全面检查、维修保养,然后拆解、运输至秦皇寺站工点进行二次吊装下井,与常规的一个月的转场时间不同,这次只有十四天。在红秦区间盾构转场的十四天攻坚中,老杜将整个施工现场划分为十几个管理网格,每个网格都设置了明确的责任人和作业标准。

“履带吊进场后怎么摆,汽车吊配合下先吊什么,后吊什么,贾鹏你下来后把方案再优化一下。”他的调度如同在下棋,每一步都经过精密计算。通过创新实施的“时空置换法”——利用不同的作业步骤中的空窗期,把其他作业任务紧密穿插其中,将原本需要一个月的转场任务压缩至十四天完成。

而日常开会坐在老杜左手边的年轻技术负责人贾鹏,则在脑海中快速思考着即将开始的掘进任务,并将老杜的各种设想优化至始发方案中。“我们要在中风化泥岩、砂岩地层中连续下穿多个风险源,这里的沉降控制必须做到毫米级。”

直径8.24米,全长105米、重达1000吨的“钢铁巨龙”,在缩径改造中获得了新的生命力。装备的瓦电闭锁、风电闭锁系统,犹如为盾构机装上了“智慧感官”,使其能够在低瓦斯环境中敏锐感知风险,确保施工安全。

“这台设备的特殊性不仅在于技术改造,更在于它对复杂环境的适应能力。”贾鹏看着与他奋斗过多个区间的老伙计介绍道。从2025年9月在煎茶车辆段完成1779米掘进任务,到10月拆机转运至秦皇寺站重新组装,再到如今的再次始发,“江源三十二号”展现出了卓越的施工适应性和设备可靠性。

问西东,不仅是辨析方向的智慧,更是要在纷繁复杂中作出精准决断的魄力;决鲲鹏,不仅是胸怀远大的志向,更是要创造从无到有、开创新局的成果。

知难易、定松林——十四昼夜的安全与速度交响

深夜的秦皇寺站工地,数十盏探照灯将整个施工区域照得亮如白昼。在盾构始发井边,两代建设者的身影在探照灯下交相辉映。三十而立的红秦区间施工员周林站在盾构井边,手中的对讲机不时传来各工序的确认声。他的声音有些沙哑,目光却始终专注。这位从校企合作盾构专项班走出的年轻负责人,如今已能在千头万绪的施工组织中稳如松柏。已知天命的安全负责人易刚则如磐石般屹立在吊装作业区最前沿,那双经历三十余年工程淬炼的眼睛,正严密注视着每一个安全细节。

这场历时14天的盾构转场攻坚战,既是一场与时间赛跑的速度较量,更是一次对安全管理水平的全面检验。而易刚则同步实施三级旁站监管制度,在吊装区、组装区、运输通道等关键区域昼夜坚守。每天清晨7点一刻,易刚在早班会上雷打不动地组织全员安全交底。他用一个个案例,讲解着安全就是生命的深刻道理。这些用教训换来的经验通过他朴实而真挚的讲述,深深印在每个施工人员的心中。

“每个环节都要留余地,但绝不能浪费一分钟。”这是周林在专项班学习时就养成的习惯。此刻,他手机中的进度表上密密麻麻标注着各工序的窗口期:台车吊装必须在履带吊转场前完成,刀盘组装要赶在液压系统调试之前。就连500吨吊车司机的轮休时间,都被精确安排在设备定位的间隙。

在两人的默契配合下,项目团队创造了“安全与进度双控”的精准管理模式,让每一步工作都在严密的安全防护下稳步推进。

“接下来的547米掘进,我们要连闯三关。”易刚在风险源分析会上指着图纸说。盾构机始发后,将先后侧穿在建的东方希望天府中心超高层建筑、下穿规划中的嘉州路下穿隧道、长距离穿越中风化泥岩、砂岩地层,每个风险源都是超规模危大工程。为此,易刚联合周林、贾鹏提前三个月就开始制定专项应急预案,在关键区段布设了多个监测点,实现沉降数据的实时预警。易刚还带队走访了沿线所有相邻建筑的管理单位,建立了联动的应急响应机制。

知难易,不仅是知道困难的难易程度,更是要在深知困难的情况下找到化解之道;定松林,不仅是个人的定力如松,更是要让整个团队在攻坚克难中扎根如林。

随着“江源三十二号”即将开启新的征程,水电五局建设者们又将投入到新一轮的攻坚战中。这支既懂技术创新又重安全管控的优秀团队正在用实干诠释新时代基建人的责任与担当。

| 【打印】 【关闭】 |